不動産便利コラム

-

【住宅購入時にかかる諸費用 ⑦不動産取得税について】

住宅購入時にかかる諸費用について

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。

主な諸費用について

主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税等精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。

これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。

不動産取得税について

不動産取得税とは、不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことです。

毎年課税されるわけではなく、不動産を取得(購入)した時にだけ払わなければならない税金です。

不動産取得税の税率は原則的に「不動産個定資産税評価額の4%」とされています。ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされています。

誰に対して課税されるのか

不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税されます。

不動産取得税の軽減措置について

一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられています。

不動産取得税の支払時期について

不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

ポイント

上記の通り不動産取得税は、不動産取得後6ヶ月〜1年半くらいで納税通知書が届きます。つまり、忘れた頃に納税通知が届き思わぬ出費となる場合があります。一方、住宅、住宅用地の取得については大幅な軽減措置があり不動産取得税が掛からないケースもあります。購入時に不動産取得税がどのくらい掛かるか把握しておくことが重要です。 -

【住宅購入時にかかる諸費用 ⑥火災保険についてに】

住宅購入時にかかる諸費用について

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。

主な諸費用について

主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税等精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。

これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。火災保険について

火災保険とは、住宅等が火災や落雷、爆発、風災、雪災などにあって被害を受けた場合に補償される保険です。住宅の場合、建物と家財が保険の対象になります。

住宅ローンを利用して家を購入、建設する場合、返済中に火災が起きたら、建物にかけた火災保険の補償をローン返済に充てられます。このため、住宅ローンを利用する場合は、通常、借入額以上の火災保険をかけることが借入条件のひとつになっています。

火災保険料の計算方法について

火災保険料は、鉄筋コンクリート造のマンションと木造一戸建を比べた場合、燃えにくさや壊れやすさに違いがあるため、建物の構造によって大きく変わってきます。そのほか、保険料に影響する要素としては、建物所在地、専有面積、補償内容等、様々なものがあり、これらの要素によって、火災保険の保険料は決まります。また、地震保険をセットしたり、保険期間によっても保険料は変わってきます。火災保険はいつから掛けるのか

火災保険は引渡しの日、住宅ローン実行時、つまり、所有権移転の日からかけることとなります。どこの保険会社を利用するかは原則自由です。住宅ローン利用の金融機関からの紹介もありますし、弊社でご紹介する事も可能です。住宅購入申込からお引渡しまでは時間が有りますので、事前に検討されることをお勧めします。

-

【住宅購入時にかかる諸費用 ⑤固定資産税等精算金について】

住宅購入時にかかる諸費用について

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。

主な諸費用について

主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税等精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。

これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。固定資産税精算金等ついて

売買契約書の条文に(公租・公課の負担)があります。条文例としましては、「本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。」などの文言です。公租公課とは、税金や町内会費など、公共的な目的のために支払う費用の総称で、「租税公課」ともいいます。「公租」は国や自治体に納める国税や地方税のことで、例えばマイホームの購入、所有に関する公租は、固定資産税、都市計画税(地方税)です。「公課」は公共的な目的を持つ団体などに支払う組合費や会費、負担金などです。マンション購入の際に負担することとなる、管理費、修繕積立金などです。固定資産税等清算金の計算方法について

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・建物などの固定資産を所有している人に対してかかる地方税です。納税義務者は売主ですが、不動産売買により、引渡し日以降の分は買主負担として精算するというものです。計算方法としては日割計算で365日割、閏年は366日割で計算します。また、中古マンション購入の際には管理費と修繕積立金の精算も必要となります。固定資産税等精算金の支払い時期について

固定資産税等精算金の支払いは、お引渡時、残決済時です。弊社では精算金の根拠、金額を事前にご案内しています。 -

【住宅購入時にかかる諸費用 ④仲介手数料について】

住宅購入時にかかる諸費用について

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。

主な諸費用について

主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。

これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。

仲介手数料について

仲介手数料とは、住宅等、不動産の売買の際に売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のことです。仲介手数料は、取引が成立した時点で支払う成功報酬で、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料は発生しません。

仲介手数料の計算方法について

仲介手数料は下記の計算方法で算出します。

● ~200万円の部分・・・・5%

●200万円超~400万円の部分・・・・4%

●400万円を超える部分・・・・・・・3%

例えば2,000万円の物件を購入した場合の仲介手数料の計算は

200万円×5%=10万円、200万円×4%=8万円、1,600万円×3%=48万円 合計66万円となります。3%+6万円の『プラス6万円』ってなあに?とよく質問されますが、

これは、略式計算の際に出てくる単なる数字で:2,000万円×3%+6万円=66万円となり『プラス6万円』にはきちんと根拠があります。*注意:この仲介手数料に消費税(10%)が加算されますのでご承知おきください。

仲介手数料の支払い時期について

仲介手数料は取引が成立した時点、つまり売買契約が成立した時点で仲介手数料全額を請求できるものですが、多くの場合、売買契約後一定期間をおいて不動産のお引渡となりますので、最後まで責任を持ってお引渡する意味でも、弊社では売買契約時に半金、最終のお引渡時、残決済時に半金をお願いしています。また、仲介手数料を含めた住宅購入にかかる諸費用につきましては、ご購入ご計画時からお引渡し時まで、その都度事前にご案内しています。 -

【夢のマイホーム購入!お正月には家族会議を!】

【夢のマイホーム購入!お正月には家族会議を!】

今年も残すところ後わずかとなりました。いつかはマイホームを持ちたいと考えている方に、お正月の家族会議をお勧めします。弊社でお取引いただきましたお客様で、お正月にご家族で話をした結果、購入に至った方が数多くいらっしゃいます。お正月に、ご家族がお集まりになった際に、難しい話ではなくても、『そろそろ家が欲しい』とか、『マンションと一戸建どちらがいいか』、『間取りは?』、『地域はどこが良いか』など、お話しして見てはいかがでしょうか。不思議なもので、この様なお話しをされると普段気がつかなかった事、新築の現場があったとか、オープンハウスを開催していたとか、あのお宅は陽あたりが良さそうとか色々見えてくると思います。その上で、ご予算、ローンの事、費用の事などお考えになってはいかがでしょうか?夢のマイホームへの第一歩!お正月に家族会議をお勧めします。

-

【住宅購入時にかかる諸費用 ③住宅ローン借入費用について】

住宅購入時にかかる諸費用について

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。

主な諸費用について

主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。

これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。

住宅ローン借入費用について

住宅ローン借入費用としては、保証料・団体信用生命保険・事務手数料があります。

●保証料について

住宅ローンは保証会社に保証料を支払い保証人になってもらう制度が一般的です。住宅ローンが返済不能となった場合、保証会社が銀行に住宅ローンを一括返済します。この場合住宅ローンが消えてなくなるのではなく債権者が銀行から保証会社に移るだけです。つまり、銀行が貸したお金を必ず返してもらうための保証料であって住宅ローンが免除されたりするようなものではありません。

保証料は一括支払い型や金利上乗せ型があります。

一括支払い型 文字通り借入時に一括支払いするものです。ある都市銀行の保証料を見てみますと3,500万円借入の場合721,700円~2,885,295円となっています。

金利上乗せ型 保証料一括支払い型は初期費用の負担が大きいため金利に上乗せして支払うケースです。借入金利に0.2%上乗せが一般的です。金利を抑えるために一括支払い型を利用した場合はある程度の費用が必要となります。●手数料について

住宅ローンを利用しますと手数料がかかります。事務手数料、融資手数料など名称は様々ですが、いくら掛かるかはしっかり把握しましょう。上記の保証料0円!という銀行を見かけますが、この場は手数料に注目しましょう。X銀行の場合、保証料0円でも事務手数料は借入額の2.0%消費税別・・・・3,500万円借入の場合756,000円となります。事務手数料は借入金額の2%の場合もありますし、保証料はかかりますが手数料は33,000円円(税込)の場合もあります。また、事務手数料が本来、借入金額の2%のところをキャンペーン中のため1%以下などの場合もあります。保証料であれ、手数料であれ名称にかかわらずいくら掛かるかが重要です。

住宅ローン借入費用の支払い時期について

住宅ローン借入費用は、住宅ローン借入金額から差し引かれるパターンが一般的です。つまり住宅ローン実行時=最終代金お支払い時=住宅のお引渡し日、となりますので借入費用が差し引かれた結果、最終代金お支払い時に資金ショートしないよう注意が必要となります。

もちろん弊社では、最終代金お支払い時は事前にお知らせをしておりますのでご安心ください。 -

【住宅購入時にかかる諸費用 ②登記費用について】

住宅購入時にかかる諸費用について

住宅を購入するときには、住宅の購入代金のほかに各種の諸費用を支払うことになります。諸費用とは、税金や手数料などのことです。販売チラシ等には具体的な金額が表示されていない場合がほとんどですが、理由としましては住宅ローン利用の有無などケースにより諸費用が大きく変わってくるからです。

主な諸費用について

主な諸費用としてはまず、①印紙税、②登記費用、③住宅ローン借入費用、④仲介手数料、⑤固定資産税精算金、⑥火災保険、⑦不動産取得税、等が挙げられます。

これらの諸費用は、住宅種別やケースによってかかる場合とかからない場合がある費用もあります。例えば住宅ローンを利用しなければ住宅ローン諸費用はかかりませんし、物件により税金の軽減措置が受けられる場合があります。

登記費用について

家を買ったり建てたりするときには、土地や建物の権利関係を明らかにするために登記手続きが必要となります。この登記の際にかかる税金が登録免許税です。住宅の登記には新築建物の所有権の保存登記、土地や中古建物の所有権の移転登記、住宅ローンを借りるときの抵当権の設定登記があります。

また、不動産登記は司法書士に代行してもらうのが一般的で司法書士へ報酬も登記費用です。新築建物を購入する場合は表示登記も必要ですが、登録免許税はかからず、土地家屋調査士に報酬を支払うこととなります。つまり、登記費用とは①新築建物の所有権の保存登記、②土地や中古建物の所有権の移転登記、③住宅ローンを借りるときの抵当権の設定登記、④司法書士への報酬、⑤土地家屋調査士への報酬に区別され新築建物か中古建物か、住宅ローンを利用するかしないかなどにより費用が決まります。

住宅の登録免許税の軽減措置

登録免許の税額は、固定資産税評価額や、住宅ローンの借入額(抵当権設定登記の場合)に一定の税率をかけて計算されますが、一定の要件と適用期間の基に軽減措置があります。

※軽減措置の主な適用要件は次のとおりです。

●住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上

●自宅として住む住宅であること

●中古住宅の場合は一定の条件を満たすもの登記費用はいつ必要となるのか

登記費用は一般的には残金決済時、つまり住宅の引渡し時に支払う場合が一般的です。

ポイント

弊社ではご購入をご検討されている段階で、登記費用の概算をお伝えし、お支払いいただく前に登記費用の明細をご案内しています。上記のようにご購入される住宅種別、住宅ローン利用の有無、軽減税率が適用できるか否か、によって登記費用は変わってきます。この物件を購入した場合登記費用はどのくらいかかるの?などのご質問がございましたら、お調べしますのでお気軽にお申し付けください。 -

【住宅購入時にかかる諸費用・・・ ①印紙税について】

印紙税について

住まいを買うときには売主と「不動産売買契約」を、家を建てるときやリフォームするときは施工会社と「建設工事請負契約」を、住宅ローンを借りるときには金融機関と「金銭消費貸借契約(ローン契約)」を交わします。このときにかかる税金が「印紙税」です。税額は契約書の記載金額、つまり住宅価格や工事費、ローン借入額に応じて決められています。決められた額の印紙を契約書に貼り、印鑑または署名で消印を押すことで納税したことになります。

売買契約と請負契約は税額が軽減されます

印紙税のうち、家を買うときと、家を建てるときやリフォームするときの契約については、「税額の軽減」が受けられます。なお、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約には軽減措置がないので「本則税率」の税額がかかることになります。契約金額 本則税率(住宅ローンの契約)

軽減後の税率(不動産売買契約、建設請負契約)

500万円超1000万円以下 1万円 5000円 1000万円超5000万円以下 2万円 1万円 5000万円超1億円以下 6万円 3万円 まとめ

住宅を購入しますと、税金や諸費用が掛かります。購入後に思わぬ出費とならないよう、住宅購入に係わる税金と諸費用を把握しましょう。今後、数回にわたってご説明します。

-

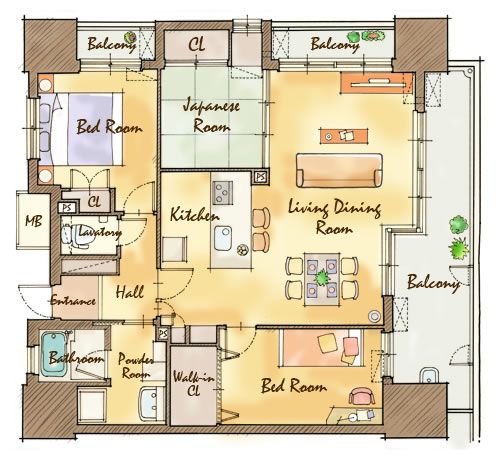

【間取図の略語について】

間取図の略語について

お住まい探しで販売図面などの間取り図を見ますと、とPS,WICなどの略語を目にすることが多いと思います。LDKなどは一般的ですがDEN,SICなどはいかがでしょうか?今回は間取図の略語のお話です。

お分かりになりますか?

・WIC ・・・ウォークインクローゼット。

・CL・・・・クローゼット。

・MBR・・・「Master Bed Room」の略で主寝室のことを言います。

・BR・・・・ベッドルーム。

・SR ・・・サービスルーム、日本語で書くと納戸と表現されます。

・WC・・・・WCはトイレの略記号です。

・UB・・・・UBはユニットバスの略でお風呂の表現に使われます。

・DR・・・・DRは「Dressing Room」の略となり、洗面脱衣室に使われます。洗面室の場合はPR(パウダールーム)とも略されることもあります。

・DEN ・・・DENと書いて書斎や趣味室のことを指します。

・RF・・・・RFはロフト(小屋裏収納)の略になります。

・ETR ・・・ENTはエントランスの略で玄関という意味です

・SB・・・・SBはシューズボックスの略となります。

・SIC ・・・シューズインクローゼットの略です

・PH・・・・PHはペントハウスと読み、屋上や屋上の出入り口として使われます。

・Sto ・・・Stoとはストレージの略で、収納の意味になります。貯蔵室や納戸など、Stoは広めの収納に使われる事が多いです。

・Void・・・Voidとは吹き抜けのことを言います。

・PS ・・・パイプスペース略です。例えば2階のトイレの排水を1階に流すパイプなど、配管が通っているスペースのことをPS(パイプスペース)と呼びます。

・R・・・・Rとは冷蔵庫置き場のことを指します。

・W・・・・洗濯機置き場のことをWと表現します。文字で間取図がいっぱいになりますと見づらいため略語が使われているようです。

-

【オープンハウス、オープンルームに行って見よう! その2】

オープンハウス、オープンルームについて

前回の不動産便利コラムの続きです。オープンハウスで建物を事由に見学できることをお伝えしましたが、マイホームの住み心地を左右するのは、建物だけではありません。買い物のしやすさや、教育機関への距離など、周辺環境も大きな要素です。そこで今回は周辺環境のチェックポイントを見ていきましょう。

周辺環境のチェックポイント

住宅を購入し、実際に住むことになった時、普段の買い物はしやすいか、いざという場合の病院の場所は?など、家族の生活シーンを思い描きながら、必要な環境をチェックしていきましょう。数年後、子どもが学校に行くときは……など想定される将来像も考えるといいと思います。

周辺環境の基本チェックポイント

■利便性のチェックポイント

・買物施設・・・普段の買い物に便利な施設はあるか、営業時間や品ぞろえ、価格なども確認。近くにコンビニがあると、ちょっとした買い物に便利です。

・病院・・・普段通いやすい病院は近くにあるか。万が一のときの大規模な病院はどのくらいの距離にあるかなど

・公共機関その他・・・役所や銀行・ATM、郵便局などは近くにあるか

■交通環境のチェックポイント

・最寄駅・・・最寄駅やバス停、利用できる交通機関は。始発・終電の時間

・交通量・・・通勤道路の渋滞などはあるか。家の前の道路の交通量はどうか

■地域環境のチェックポイント

・騒音やにおい・・・外に出たときに、特に気になる大きな音や、鼻につくにおいがないかなど。

・住環境に影響を与えそうな施設・・・工場や倉庫、夜遅くまで営業する飲食店、娯楽施設など、住環境に影響を与えそうな施設がないかなど。

■子育て環境のチェックポイント

・保育施設・・・保育所や、自治体のオープンスペースなどは利用しやすい場所にあるか

・教育関連施設・・・学校までの距離やその道程に問題はないか。塾などは通うのに不便がないか

・公園など・・・歩いて行ける距離に公園はあるか。子どもが遊んでも安全そうか

・同年代の子ども・・・近所に同年代の子どもや、同世代のファミリーはどのくらいいるか

■その他チェックポイント

・昼と夜、平日と休日でがらりと雰囲気の変わるエリアは少なくありません。交通量なども変化することが多いので、できれば、曜日や時間帯を変えて、何度か周辺を歩いてみるようにしましょう。

・弊社では基本的に毎週オープンハウスを開催しており、トップページにてお知らせしています。「お住まい探しはオープンハウスから!」まずはお気軽に見学してみましょう!ご来場お待ちしています。